|

VERDI 1839 |

初演:1839年11月17日,ミラノ,スカラ座

台本:テミストークレ・ソレーラ Temistocle Solera

原作:アントーニオ・ピアッツァによる《ロチェステル》と考えられている

《サン・ボニファーチョ伯爵オベルト》(以下《オベルト》と略)の成立については、《ロチェステル》の項も参照ください。

ミラノでの修行を終え、1836年3月にブッセート市の音楽教師に就任し、有力な支援者の娘とも結婚し、ヴェルディはブッセートで安定した生活を送っているかのようでした。しかし彼は修行時代に完成させた《ロチェステル》の上演の目処が立たないことに苛立ちを感じていました。そして1839年2月、まだ音楽教師の契約が満了する前だというのに、ヴェルディは妻と幼い息子を連れて再びミラノへ戻ってしまったのです。

幸い、《ロチェステル》の依頼主であるマッシーニが、スカラ座のやり手興行主として知られていたバルトロメオ・メレッリと掛け合い、スカラ座の1839年春の慈善公演で上演されることが決まりました。

ところが、これもまた順調には進みませんでした。メンバーの一人モリアーニが病気になってしまったのです。

またも計画が頓挫か、と思われたときに、救いの手が舞込みます。

実はメレッリは、当時の花形歌手ジョゼッピーナ・ストレッポーニとジャルジョ・ロンコーニがヴェルディの「オベルト」をほめているのを耳にしたのです。目ざといメレッリはそれで急遽ヴェルディを呼び寄せ、歌手を変更して改めて上演する手筈をとったのです。

さて、この「オベルト」そのものの成立については、実は意外なほど知られていません。いつヴェルディが作曲したかすら、あまりはっきりしたことは分かっていないのです。

今日ではこの「オベルト」は、おそらく「ロチェステル」をもとにソレーラが台本の設定を手直しし、音楽的にも様々に修正を加えたものではないか、という意見が有力になっています。

もっともこれとて、これを裏付けする明確な証拠があるわけではありません。あくまで状況からの推測です。つまり、台本も音楽も全く「オベルト」とは違った「ロチェステル」の楽譜が登場しない限りは、「オベルト」が「ロチェステル」の延長線上にある作品だということを否定するには材料が乏しい、ということなのです。

ともかく「ロチェステル」の楽譜が発見されることは、「オベルト」を理解する上でも待ち望まれることなのです。

さて、肝心の「オベルト」という作品ですが、これは伝統的な作風によりながらも既にヴェルディの個性があちこちに垣間見れます。台本が効果的でないのが本当に惜しまれるものです。

スカラ座での初演は、デビュー作の評判としては最大級の反応といって良いでしょう。少なくともヴェルディは初めから桧舞台で成功できた点では幸せだったと言えます。

しかしこの成功の陰で、ヴェルディは1838年8月に長女を、1839年10月には長男を、それぞれ1歳で亡くしていたのです。

そしてこの不幸の影が、やがてさらに大きく彼を覆うことになるのです。

登場人物

クニーツァ、エッツェリーノ・ダ・ロマーノの妹 メッゾソプラノ

リッカルド、サリングエラ伯爵 テノール

オベルト、サン・ボニファーチョ伯爵 バス

レオノーラ、オベルトの娘 ソプラノ

イメルダ、クニーツァの侍女 メッゾソプラノ

幕の上がるまでの物語

1228年、バッサーノ(パドヴァの北方40km程、ヴェローナの北東60km程に位置する町)。サン・ボニファーチョ伯爵オベルトは、ヴェローナを巡ってエッツェリーノ・ダ・ロマーノと争ったが、サリングエラ一族の援軍を得たエッツェリーノが勝利を収め、オベルトはマントヴァに逃亡した。サリングエラ伯爵リッカルドは身分を隠し、ヴェローナの親族の元に残されたオベルトの娘レオノーラに近づくと、結婚の約束までする。しかし彼は、政略的理由もあって、エッツェリーノの妹クニーツァとの結婚を画策する。さらなる領土拡大を狙うエッツェリーノにとっても、サリングエラ家と縁ができることは大歓迎だった。リッカルドの裏切りを知ったレオノーラは、バッサーノのエッツェリーノの城に乗り込むことにする。

第1幕

クニーツァとリッカルドが結婚する日の朝。この結婚によって平和が訪れるだろうと、人々が喜んでいる。リッカルドが到着し、エッツェリーノ家とサリングエラ家の同盟で敵を征伐しよう、と歌う。一同は城内に入っていく。人気のなくなった城の前にレオノーラがやって来る。リッカルドに弄ばれた彼女は復讐に燃えている。そこに彼女の父オベルトが現れる。彼はエッツェリーノから追放令を受けているが、レオノーラの不名誉を知り、禁を破って亡命先のマントヴァからバッサーノに戻って来たのだ。城の前で父娘は再会。オベルトは娘に、城内でリッカルドの罪を暴くか、さもなければ死ぬようにと迫る。

城内の大広間。女たちがクニーツァの美しさを褒め称えている。しかし彼女は、結婚を目前にしてどこか不安げだ。それに気付いたリッカルドは彼女に優しい言葉をかけ、クニーツァも気を取り直す。

城内に入ったレオノーラはクニーツァを呼び出し、父とともにリッカルドの裏切りを暴く。驚くクニーツァ。彼女は追放中のオベルトを隠すと皆を呼び出し、リッカルドの前にレオノーラを引き出す。しかしリッカルドが、責任はレオノーラにあると言い訳するので、隠れていたオベルトがたまらず姿を現す。追放者の登場に一同はどよめく。オベルトとリッカルドは罵り合い、激しい混乱で幕となる。

第2幕

女たちはクニーツァに同情している。イメルダからリッカルドの面会の申し出を伝えられたクニーツァは、これを拒み、彼をレオノーラの元に戻らせようと考える。

騎士たちが事態の急変を嘆く。オベルトは、決闘を申し込んだリッカルドが来るのを待ちながら、恥辱を雪ごうと誓う。そこに騎士たちがやって来て、クニーツァがエッツェリーノにオベルトの恩赦を働き掛けていると伝える。だがオベルトが望むのは復讐だけだった。やって来たリッカルドは、老人と戦う気などないと決闘を断るが、オベルトに臆病者呼ばわりされ、怒って剣を抜く。そこにレオノーラとクニーツァが止めに駆けつける。クニーツァは、自らは身を引き、リッカルドにレオノーラと結婚するよう命じる。しかしオベルトは、改めて森で決闘しようと密かにリッカルドに告げる。

騎士たちが、オベルトとリッカルドは握手をしたが、目には怒りが浮かんでいたと噂している。遠くから剣のぶつかる音が聞こえ、彼らは音のする方向へ向かう。血塗れの剣を持ってリッカルドが現れる。彼はオベルトを殺してしまったせいで激しく動揺している。そして神に慈悲を乞い、逃亡する。

リッカルドとオベルトの姿が見えないので、クニーツァは不安に駆られている。騎士たちからオベルトの遺体が見つかったことが伝えられる。父親の殺害現場を目撃し、ショックに呆然とするレオノーラが現れ、自分が父を殺したも同然だと嘆く。そこにリッカルドの言伝が届き、そこにはレオノーラの許しを乞うと認められていた。しかし父を亡くしたレオノーラは、もはや死を望むばかり。皆の同情の声とレオノーラの悲痛な叫びの中、幕となる。

《サン・ボニファーチョ伯爵オベルト》 ミラノ,スカラ座,1840年10月

《サン・ボニファーチョ伯爵オベルト》 ジェノヴァ,カルロ・フェニーチェ劇場,1841年1月

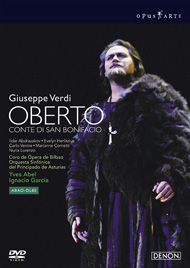

Ildar Abdrazakov, Evelyn Herlitzius, Carlo Ventre, Marianne Cornetti, Nuria Lorenzo

Coro Ópera de Bilbao

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias

Yves Abel

Bilbao, 26-29 January 2007

Creative Core TDBA5071 (Japanese domestic; Opus Arte OA0982D)

Samuel Ramey, Maria Guleghina, Stuart Neill, Violeta Urmana, Imelda Fulgoni

London Voices

Academy of St. Martin in the Fields

London, August 1996

PHILIPS 454 472-2

別稿の3曲が補遺として収録されています。第2幕のレオノーラとクニーザの二重唱はおそらく初演時にはあったもので、後にヴェルディがこれを外し新しい四重唱に置き換えたと推測されています。また第1幕のクニーザのアリアとリッカルドとの二重唱は、「一日だけの王様」が失敗に終わり「オベルト」が代りに上演された際、新しいクニーザ役の歌手のために取り替えたものです。

Rolando Panerai, Ghena Dimitrova, Carlo Bergonzi, Ruza Baldani, Alison Browner

Chor des Bayerischen Rundfunks

Münchner Rundfunksorchester

Lamberto Gardelli

München, 4-12 March 1983

PHILIPS ORFEO C 105 842 H

| 1834-1836 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 |

| 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 |

| 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1853 |

| 1854 | 1855 | 1857 | 1858 | 1859 |

| 1862 | 1865 | 1866 | 1867 | 1869 |

| 1871 | 1872 | 1881 | 1884 | 1886 |

| 1887 | 1893 | 1894 |